La differenza tra l’internazionalismo e l’appropriazione culturale

Mettersi in ascolto, conoscere, mettere a disposizione il proprio privilegio: la differenza tra l’internazionalismo e l’appropriazione culturale.

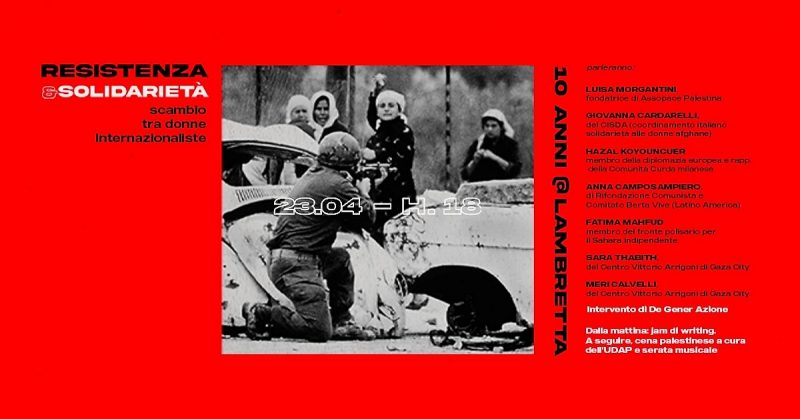

All’incontro tra donne militanti internazionaliste al Lambretta che aveva l’obiettivo di attuare una dinamica di scambio di narrazioni, pratiche e motivi che stanno dietro le lotte che ciascuna porta avanti nel tempo e nel quotidiano, non c’erano solo donne originarie dei paesi in cui sono nate tali battaglie.

Si instaura un processo complesso per cui può capitare che coloro che vivono in prima persona sulla loro pelle i sacrifici, i dolori e le gioie di combattere dure battaglie in diversi angoli del pianeta non possano essere presenti fisicamente allo scambio e che quindi un* occidentale privilegiat* che ha scelto la strada dell’internazionalismo diventi veicolo delle loro voci impossibilitate, per svariati motivi, a partecipare direttamente. Nella realtà questo si traduce nel rispondere alle esigenze di chi è invisibilizzata ed essere megafono di diffusione della sua realtà di lotta.

All’incontro, grazie al lavoro internazionalista di diverse delle ospiti, abbiamo potuto ascoltare un messaggio di una militante afghana di Rawa, delle compagne della Striscia di Gaza, della compagna Bertita, figlia di Berta Caceres, dall’Honduras. Queste condivisioni, seppur mediate dal mezzo video, non sarebbero mai potute arrivare senza il lavoro delle compagne italiane che le han fatte pervenire qui.

Diverso è stato invece per coloro che potevano presenziare, come la compagna del Saharawi e la compagna curda, che nonostante vantino una lunga esperienza internazionalista, a differenza di noi occidentali con il passaporto-passepartout, hanno intrapreso questa strada a caro prezzo, in esilio o lasciando la propria terra.

Una domanda che spesso noi compagne che lavoriamo con una prospettiva intersezionale ci chiediamo è:

“Una volta che sono nel mio percorso di decostruzione e via via divento cosciente dei miei privilegi, come li metto a disposizione? Cosa ne faccio? Come ribalto lo status quo?”.

Quando questo interrogarsi tocca il rapporto con popolazioni oppresse dal colonialismo, dall’imperialismo occidentale, dall’ordine mondiale capitalista che le vuole sottomesse e subalterne, la risposta non è sempre chiara e semplice, ma fa parte di un continuo riflettere sul limite tra sussunzione, strumentalizzazione e, per l’appunto, mettersi a disposizione.

Quale la strada? Se sei bianca, europea, considerata “abile”, magari etero-cis non puoi lottare fianco a fianco di chi non lo è? Non puoi farti contaminare dalle istanze che hanno origine nella sua terra o nel suo retroterra culturale?

Io credo che sia qui il nodo tra l’essere internazionalista o colonizzator*.

Essere internazionalista occidentale significa che il mio privilegio lo uso per andare da coloro che non possono raccontare la loro lotta al mondo perché sotto assedio, come le donne gazawe, sotto occupazione e oppresse, come le donne afghane, o come le donne dell’Honduras che rischiano ogni giorno di essere rapite e assassinate, e offrirmi come strumento di diffusione della loro voce avendo cura di farne una restituzione fedele scevra da interpretazioni e giudizio.

Significa spogliarmi delle sovrastrutture che il capitalismo ha costruito sulla falsa storiella della libertà e ascoltare nuove narrazioni che hanno con sé un diverso modo di affrontare la lotta, differenti pratiche e prospettive e mettermi in ascolto decostruendo la posizione di potere che mi ha conferito l’essere nata dalla parte considerata ricca del mondo e che ha schiavizzato, sfruttato, sperperato ricchezze, stuprato e ucciso in tutte le altre parti.

Essere internazionalista significa anche essere consapevole che è lo scambio la chiave per combattere insieme, è attraverso lo scambio che ci si rende conto del privilegio e della mancanza di esso, è l’ascolto che permette l’apprendimento.

L’internazionalismo con una postura intersezionale innesca un processo virtuoso per cui non solo non si è di ostacolo all’affermazione di chi porta avanti le battaglie che si determinano in un determinato contesto, bensì il supporto all’autodeterminazione dei popoli e dei generi oppressi diventa una strada da percorrere insieme, perché la coscienza di avere un privilegio e la sua condivisione sono basi necessarie per costruire relazioni con chi considerata subalterna.

In un contesto mondiale in cui di molte popolazioni non solo non vengono riconosciuti i diritti fondamentali, ma l’esistenza stessa, la strada internazionalista rimane l’opzione che abbiamo il dovere di intraprendere per riportare al centro chi viene emarginat* e non contribuire a tramandare alle nuove generazioni una visione del mondo eurocentrica dove il parametro capitalista occidentale rimane la misura per classificare il mondo.

Vale T.

Tag:

afghanistan berta caceres decennale donne gaza freestyle honduras incontro internazionalismo kurdistan Lambretta Palestina popoli oppressi resistenza sahara occidentale saharawi solidarietà internazionale