“Uccidete il re buono” – Storia impietosa del Belpaese e della sua monarchia

“Alle grida strazianti e dolenti

di una folla che pan domandava,

il feroce monarchico Bava

gli affamati col piombo sfamò”

Il feroce monarchico Bava.

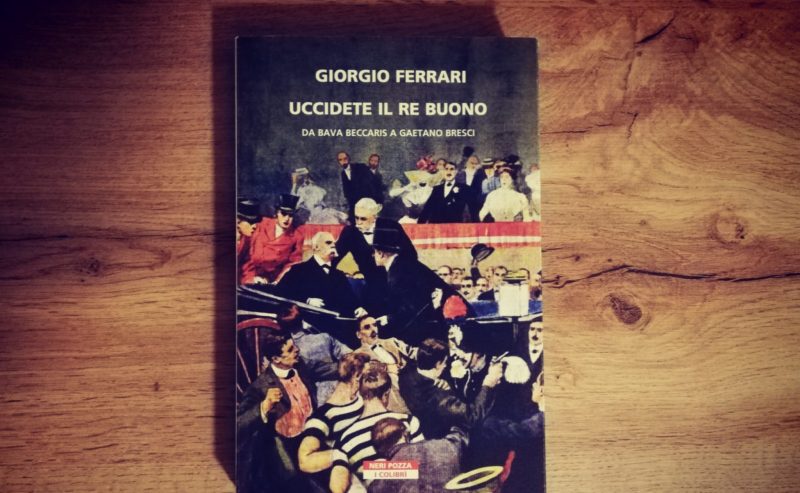

È da poco uscito in libreria “Uccidete il re buono” di Giorgio Ferrari, edito da Neri Pozza. La prima osservazione de fare è sull’aggettivo utilizzato per accompagnare la parola “re”. Un aggettivo che non trova nessun riscontro nella narrazione, ma che etichetta la figura di Umberto I per come lo dipingevano quelli che oggi chiameremmo i media mainstream dell’epoca.

Il secondo elemento interessante è che, per una volta, parlando del celebre regicidio di Monza non ci si concentra tanto sui due protagonisti: il re e l’anarchico, ma sul “paesaggio” politico, sociale e umano che li circonda. Quella che emerge sin dall’inizio è la solita Italia, con i suoi eterni vizi che più di 100 anni di storia e due conflitti mondiali (ma neppure la grande pandemia di quest’ultimo anno) sono riusciti a raddrizzare: scandali, corruzione, eterna palude, giornalisti asserviti e fiammate di rivolta che non diventano mai rivoluzione.

Per quanto riguarda scandali e corruzione, che periodicamente si ripetono in un eterno ciclo di lassismo alternato a ferocia da parte dell’opinione pubblica, c’è da notare che allora come oggi troneggiava un vero e proprio partito del mattone, influente all’epoca come lo è in questo 2021, investito da clamorosi scandali legati alle banche, primo tra tutti quello della Banca Romana che travolse un giovane Giolitti. Già ai tempi c’erano i grandi giornali abituati a chiudere gli occhi di fronte al malcostume e pronti, appena annusato un cambio di vento, con un disinvolto giro di valzer a diventare inflessibili moralizzatori.

Interessante è il racconto dello sviluppo del movimento anarchico in Europa e delle sue derive armate. La Russia zarista è descritta come madre del moderno terrorismo europeo e la lista di attentati, nella patria dell’autocrazia ma anche nel resto del territorio europeo, dopo il 1870 è impressionante. Anche l’Italia si dimostra un terreno fertile per questa branca dell’anarchismo, che ha le sue radici nella lotta risorgimentale. L’unica differenza tra gli eroi risorgimentali e i “malfattori” anarchici sta nel fatto che i primi hanno vinto e come sempre, da vincitori, sono stati moralmente assolti da chi dirige l’opinione publica e a loro sono intitolate piazze e vie lungo lo Stivale, mentre i secondi stavano e continuano ostinatamente a stare dalla parte del torto.

Nel libro di Giorgio Ferrari le figure dell’anarchico ribelle e del brigante meridionale sono descritte come le due facce della stessa medaglia, accomunate da un sentimento di totale (e parecchio motivata) sfiducia nei confronti del giovane Stato. La lotta anarchica dell’epoca vive il mito dell’azione simbolica destinata a sollevare le masse, che però non sembrano smuoversi mai dal loro eterno torpore.

C’è poi il racconto arguto dell’imperialismo italiano, quello che Lenin definì non a torto: “imperialismo straccione”. Il nostro Paese, ultimo arrivato al tavolo delle grandi potenze europee, è apertamente e continuamente deriso, passando per una nazione incapace di vincere una battaglia senza l’aiuto di qualcuno. L’Italia, un Paese povero con ben altri bisogni rispetto a un’avventura coloniale, dopo aver intessuto una strana alleanza con la Germania di Bismarck (nonostante l’esibito disprezzo dei tedeschi per gli italiani) si imbarca quindi nel suo colonialismo da operetta. Uno “spirito coloniale” è dunque creato a tavolino, uno spirito totalmente assente nell’opinione pubblica e guidato da Umberto I e da Crispi, uomo sempre pronto a cambiar fronte e passato da fervente mazziniano a monarchico di ferro.

La disfatta di Adua in una rappresentazione d’epoca

La campagna italiana in Africa orientale colleziona disastri: da Dogali ad Adua. E, nota ancor più grave, nelle tragedie c’è sempre qualcosa di farsesco. Quello che faceva dire a Flaiano: “La situazione è grave, ma non seria”. Uno di questi aspetti tragicamente farseschi è che il Negus Menelik compra, con i prestiti italiani, le armi da usare contro gli italiani stessi. Inoltre, l’arroganza e la dabbenaggine di noi italiani riescono nel capolavoro di unire sotto la bandiera del Negus i vari capi litigiosi delle tribù etiopi.

Il vero punto di rottura si ha l’1 marzo 1896 con il disastro di Adua. Una sconfitta catastrofica che causa 6.000 morti, 1.500 feriti e 3.000 prigionieri. Come da grande tradizione italiana e come fece Cadorna dopo Caporetto, il generale Oreste Baratieri, responsabile principale della disfatta, scarica la colpa sulle truppe. Come nell’Argentina del 1982 dopo il disastro delle Falkland, l’avventura coloniale che fino al giorno prima entusiasmava larghe fette dell’opinione pubblica si trasforma in un incubo e ovunque scoppiano rivolte di piazza. Il 5 marzo, di fronte al disastro, Crispi è infine sacrificato per salvare la dinastia.

Dopo aver introdotto il personaggio di Gaetano Bresci con un’interessante biografia si passa ad altre, ancor più dolenti note. Ferrari narra come la sbornia dell’Unità d’Italia, con tutta la sua retorica e mitologia, sia destinata a durare ben poco. Per far fronte al collasso delle finanze del regno è introdotta l’odiosa tassa sul macinato che genera rivolte represse nel sangue con 250 morti in tutto il Paese. Nel Meridione, il cui divario nei confronti del Nord è già molto ampio, sono conservati, immutati, i privilegi dei notabili che passano dai Borboni ai Savoia senza troppo scomporsi, come descritto splendidamente ne “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il nostro Paese, come già detto, sembra perseverare nei suoi eterni vizi. I giganteschi problemi sociali che la caratterizzano, per esempio, sono continuamente posposti finché esplodono. Si descrive impietosamente una borghesia italiana che vive in uno stato di perpetuo infantilismo, sempre pronta a buttarsi nelle braccia dell’uomo della provvidenza di turno: da Crispi a Mussolini fino a Draghi, passando per Berlusconi.

Appena le rivolte si spostano a Nord e si politicizzano sotto le bandiere del socialismo e contro la borghesia, i grandi giornali, fino a quel momento abbastanza comprensivi con i “poveri diavoli” meridionali, cambiano subito registro. Dilaga la teoria del solito complotto internazionale, come se i cittadini italiani non fossero capaci di ribellarsi da soli, ma avessero per forza bisogno di appoggiarsi a una centrale estera.

E si arriva al momento decisivo, la primavera del 1898.

Barricate a Milano durante la rivolta del maggio 1898

C’è una descrizione vivida e dettaglia della rivolta di Milano, che divampa tra il 6 e il 9 maggio. Una rivolta spontanea, nata dal rincaro del prezzo del pane e senza particolari registi occulti, e che vede una clamorosa sproporzione di forze tra ribelli e autorità tanto che, secondo le fonti ufficiali, i morti civili saranno 81 e quelli delle forze repressive 2. Nella narrazione della rivolta di Milano emerge la figura di Bava Beccaris, generale fino ad allora, agli occhi del potere, senza infamia e senza lode. Costui passerà alla storia per aver fatto prendere a cannonate il popolo ed essere per questo stato premiato da re Umberto (il cui potente spirito reazionario era uno dei pochi punti di comunanza con la moglie, la regina Margherita). Dall’altra parte, è valorizzata nel testo la personalità di Paolo Valera, uno dei pochi giornalisti a distinguersi dal coro forcaiolo della stampa italiana.

L’attentato del 29 luglio 1900, raccontato in modo dettagliato, sembra dunque essere il risultato scontato dell’equazione di avvenimenti svoltisi negli anni precedenti. Un evento sconvolgente per l’opinione pubblica dell’epoca (basti leggere il coro unanime di sdegno dei giornali dell’epoca, dai quali si discosterà il socialista “Avanti” che infatti sarà sequestrato), ma neppure questo, in fondo, capace di mutare l’eterna Italia sempre uguale a se stessa.

Tag:

adua anarchici assassinio banca romana bava beccaris colonialismo crispi disfatta gaetano bresci giolitti regicidio repressione rivolta di milano socialismo umberto I