Occhi che parlano, che guardano, che viaggiano

Quello che segue è un racconto di viaggio, di una componente del gruppo di volontari del progetto FREE che ha deciso di raccontare la sua esperienza.

A giugno 9 persone sono partite per Bihac, in Bosnia Erzegovina, una cittadina bellissima nella splendida valle del fiume Una, a 15 km di distanza dalla molto più famosa e rinomata regione dei laghi di Plevitce, in Croazia.

Bihac ha una storia particolare, ha infatti vissuto in tempi recenti la guerre fratricida dei Balcani ed è stata assediata anche più a lungo di Sarajevo per quattro lunghissimi anni. A Bihac ora come allora si infrangono i sogni di molte persone, viaggiatori, che arrivano all’ingresso dell’ Europa e ne trovano le porte chiuse. I viaggiatori nella fattispecie sono “giovani di buone speranze” di molti paesi, che come la nostra compagna di viaggio, vogliono semplicemente scoprire il mondo alla ricerca della felicità e di un futuro migliore.

APPUNTI DI VIAGGIO di Catalina A.

Il nostro viaggio iniziava a Milano il 19 giugno 2019 e prevedeva come meta la Bosnia, più precisamente Bihac, città al confine con la Croazia.

Nove persone sono partite per quest’avventura, avendo ben chiaro quale sarebbe stato il loro ruolo all’interno della città: dare una mano agli operatori sul campo, all’interno del “Bira”.

Il “Bira” è un campo temporaneo, nel quale vengono ospitate le persone che hanno intrapreso la Balkan Route, rotta che viene percorsa dal “sud del mondo” verso l’ Europa, alla ricerca di un futuro migliore, sperando di trovare possibilità di lavoro ben diverse da quelle che i paesi di provenienza possono offrire.

A queste persone non viene concessa la possibilità di viaggiare legalmente attraverso i paesi europei, quindi si muovano prevalentemente a piedi, venendo respinti molteplici volte alle diverse frontiere che incontrano: Iran, Turchia, Grecia, Serbia, Ungheria, Macedonia, quindi il viaggio per arrivare in Bosnia può durare diversi anni. Questo per dire che una persona può essere partita lasciando genitori, sorelle, fratelli e amici a 15 anni per trovarsi a 18 ancora in viaggio.

Il contesto di Bihac è particolare, essendo una città ricca di storia, nella quale tutt’ora convivono pacificamente diverse comunità, perché è una città nella zona più povera della Bosnia che vive prevalentemente di turismo. Oltre ad essere contornata da un paesaggio incredibile è situata sul confine croato, motivo per il quale i migranti la individuano come punto di passaggio per entrare in Europa. Con il tempo, dato il numero di respingimenti di persone (“push back”) che provano a passare il confine, è nata la consuetudine di chiamare i tentativi di passaggio del confine, in modo paradossale, con il nome “The Game”.

La polizia croata supervisiona attentamente il confine impedendo alle persone di passarlo, in modo non sempre pacifico, talvolta buttando zaini, provviste, mappe, cellulari, scarpe. Dunque il Game, Il Gioco, è il tentativo di queste persone di sorpassare il confine. ‘Tentativo’ perché famiglie, ragazzi (spesso anche molto giovani), padri di famiglia e anche ‘Baba’ (persone anziane) lo riprovano diverse volte, anche decine, investendo tutti i loro averi e indebitandosi per generazioni. E’ un po’ come se si giocasse una scommessa, un lancio dei dadi, un gioco, in cui c’è in palio la vita e la morte, il dolore e la speranza. A fare da Game Master, guidando i migranti e facilitando i passaggi, ci sono i trafficanti di persone che da questo sistema di migrazione creano un’ economia sommersa che non è poca cosa. Che tipi di collusione ci siano a livello sistemico è facile immaginarselo; di sicuro questa collusione non coinvolge le organizzazioni no profit non governative che abbiamo incontrato, che sono in prima linea nel mettersi in gioco da anni, al contrario di quanto viene reiteramente detto e raccontato su precise indicazioni politiche sui media della maggioranza di governo. Incontrando le persone coinvolte nel lavoro di cooperazione e le condizioni in cui agiscono qualsiasi dubbio semmai ci sia, viene meno, emerge come certezza il fatto che la criminalizzazione di qualsiasi tipo di solidarietà è sistematica e fatta con l’obbiettivo preciso di screditare chi lavora nella cooperazione solidale, per mascherare l’assoluta mancanza di strategie e politiche di accoglienza, che garantiscono un potere mediatico infinito quando servono capri espiatori per giustificare vuoti politici.

Tornando a Bihac, a causa del vasto numero di persone che arriva in città è stato necessario per il governo locale creare dei campi che potessero dare loro un luogo di accoglienza, assistenza e aiuto.

Il “Bira” è un campo profughi situato dentro una ex-fabbrica che da alloggio a 1.500 persone, in una città dove con gli altri due campi si ha un numero di persone in transito che varia tra le 2.000 e 3.000 presenze. Il contesto emotivo intorno al campo varia sensibilmente con l’aumentare dei numeri, e la comunità di Bihac inizialmente solidale inizia a diventare espulsiva e diffidente.

L’idea innovativa degli operatori, per svoltare sul piano delle relazioni con le persone il lavoro quotidiano nei campi, è stata di portare un luogo nel quale le persone potessero socializzare, divertirsi, bere un tè e distrarsi dalle continue preoccupazioni: nasce così da l’idea di creare un luogo conviviale che riportasse il valore umano della socialità in primo piano, il Social Cafe.

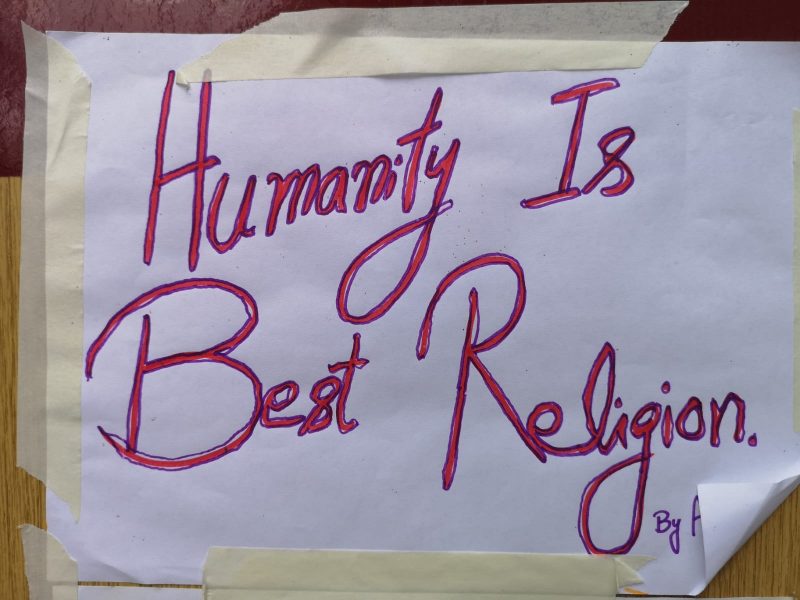

Al social Cafe ci si stringe la mano e ci si parla, si può giocare a ping pong, pallavolo, calcio, ascoltare musica e organizzare tornei di cricket, disegnare con pennarelli, acquarelli, tempere. Il disegno in particolare diventa un veicolo incredibile per comunicare, e le piccole opere d’arte che si creano vengono raccolte tutte insieme con la prospettiva di farne una mostra, oppure appese all’interno del chiosco che di giorno in giorno, grazie ai disegni, alla musica, agli incontri, diventa sempre più colorato e piacevole.

Noi siamo stati al campo in supporto agli operatori per pochissimo tempo, quando siamo entrati nel campo per la prima volta la curiosità delle persone si palpava nell’aria; non capivano chi fossimo, da dove venissimo e che cosa avremmo fatto insieme a loro. Fin da subito si sono offerti per aiutarci a montare i tavoli, le panche, i gazebo cercando di relazionarsi con noi e noi con loro. Le persone del campo erano incuriosite, ci facevano un sacco di domande per conoscerci e ci hanno raccontato le loro storie, le quali ci hanno sconvolto per complessità, ricchezza, umanità. Tanti, tantissimi racconti, uno più interessante dell’altro che ci hanno fatto rendere conto che siamo tutti uguali, ma che forse “noi” non abbiamo poi tanto da raccontare. Abbiamo imparato, nel poco tempo trascorso assieme, a volere bene a queste persone e quanto esse siano uniche, che hanno una missione, e in un modo o nell’altro la porteranno a termine.

Crediamo che la lezione più grande di questa esperienza sia avere compreso un po’ di più l’umanità con la U maiuscola, quella che vede persone in difficoltà chiamarsi fratelli e che non bada al colore della pelle, alle tradizioni, alla religione; quell’umanità che viene spontanea, non dettata da leggi e che non ha niente a che fare con ciò che noi percepiamo tutti i giorni nelle nostre città. I sorrisi, le strette di mano, gli abbracci, gli sguardi pieni di speranza ci hanno riempito le giornate che sono volate, un po’ per le tante cose da fare, un po’ perché ci sentivamo come gocce in un oceano di bisogno, e anche se per un attimo, un pochino utili. La loro vita si è imbattuta nella nostra e la tristezza, la compassione e tante domande si sono fatte spazio nelle nostre menti, a volte con rabbia, a volte con lacrime, a volte con sorrisi.

La musica che si ascolta attorno al Social Cafe non è solo melodia, ma voglia di vivere, note colorate di tutti le sfumature dell’arcobaleno e dell’amore.

Pensiamo tuttavia che posti del genere non dovrebbero esistere, e conoscendo queste persone e ascoltando le loro storie, i ‘perché?’ sono diventati molti di più rispetto a quel famoso 19 giugno.

‘Perché?’ ai quali non possiamo rispondere, ‘perché?’ che fanno male, che non sono giusti, che ci fanno arrabbiare.

Perché dentro questi campi, in cui nascono delle piccole società persone come noi all’ennesimo fallimento e respingimento si trovano costrette a fare di tutto per sopravvivere, anche andando contro i loro princìpi. Si ritrovano senza documenti, senza soldi, senza cellulari, senza bagaglio, scarpe, e spesso anche senza amici, in balia dei regolamenti di questo o quello stato che impediscono alle persone di continuare il viaggio.

Perché queste persone ad un certo punto non decidono di tornare indietro? Questa è la domanda che ci siamo fatti e che abbiamo rivolto ai ragazzi con cui è nata una relazione confidenziale. Non si torna indietro per diversi motivi, il primo è che prima di spegnere il sogno in cui investi anni della tua vita, le vuoi provare tutte, a rischio di correre rischi enormi come il costante pericolo di morire nell’attraversare le montagne al buio, nel salire sui camion in corsa o nell’affidare la tua vita a pericolosi trafficanti senza scrupoli che agiscono coordinati in uno spazio-tempo globale e di lungo periodo. Questo dato che riguarda i trafficanti ci spiega anche uno degli altri motivi per cui non si può tornare indietro, perché i debiti contratti in qualche modo vanno pagati e il controllo mafioso dei viaggiatori ha degli aspetti davvero inquietanti, per cui le persone sono monitorate dalla partenza all’arrivo, e perseguitate poi per risanare il debito di viaggio semmai si sistemano e trovano un lavoro.

Le persone si trovano in un limbo, senza poter andare avanti o tornare indietro, limbo che qualcuno definisce purgatorio, ma per purgare cosa?

Per questi motivi le persone in attesa di riprovare il “Game” si trovano costrette a rubare, aiutare i trafficanti, spacciare affinché possano sopravvivere e prepararsi al prossimo “Game”. Si crea un circolo vizioso dentro al quale purtroppo entrano molte delle persone che viaggiano verso l’ Europa per scappare dalla povertà, dalle guerre, dalle persecuzioni politiche e religiose.

Noi abbiamo avuto l’opportunità di lavorare in un campo come il “Bira”, grazie al progetto FREE No Future Without Remembrance, progetto che promuove la sensibilizzazione dei giovani sulla memoria storica legata al presente, dove è nata una rete di collaborazione tra i Centri di aggregazione giovanili di Milano e il progetto “Terre e libertà” di IPSIA, che promuove il volontariato all’estero.

Nel territorio Bosniaco e dei Balcani in generale, IPSIA promuove diversi progetti sociali in collaborazione con le scuole e da moltissimi anni è presente con il proprio personale, nei luoghi dove rifugiati, profughi e viaggiatori hanno bisogno di aiuto. Nessuno di loro si è arricchito o ha fatto carriera in qualche governo né a livello locale né nazionale e tantomeno europeo. Loro sono sempre in prima linea, loro non giudicano ma lavorano e si sporcano le mani, aiutano e non sono riconosciuti.

Quello che non capiamo e ci portiamo a casa è un sacco di stimoli, paure, sogni, ma anche una domanda complessa e difficile perché è una domanda a cui nessuno può darci una risposta: dove sono gli altri, le persone e le istituzioni che dovrebbero rendere il mondo e l’ Europa un luogo di accoglienza e umanità, nel nome delle tradizione dei costumi e dei popoli che tanto si vogliono difendere, impedendo la realizzazione di una delle libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuta da tutte le costituzioni, carte dei diritti e regolamenti, cioè il diritto di viaggiare e muoversi liberamente?

Ci piacerebbe immaginare le frontiere d’ Europa aperte, con la scritta:

WELCOME TO YOUR’ HOPE.

Tag:

bihac bira social cafe bosnia campo profughi europa profughi rifugiati rotta balcanica

Sono colpita dall’intensità trasmessa da questi appunti di viaggio…se così si possono definire. Un’esperienza che, se pur breve, ha sicuramente toccato la profondità dell’animo di chi l’ha vissuta e in parte ha fatto vibrare qualche intima corda anche a chi ha solo letto. L’Umanità è un bene raro? Non credo, solo nascosto, c’è molto più cuore al mondo di quello che viene messo in evidenza. Lo si esprime ogni giorno, a volte a chi è vicino, a volte a chi è lontano, ma non c’è differenza perchè il bene circola e si rafforza anche grazie a piccoli gesti che danno valore alla vita stessa dall’Africa all’Iran…dall’Italia a Bira…ciò che conta è non smettere di alimentarlo poichè ognuno, nel proprio piccolo, è molto più importante di ciò che crede.