Spunti sullo sfruttamento nel tessile – Moda e sfruttamento sono sinonimi?

L’industria del tessile/moda italiana si dimostra, visti gli scambi esteri del 2019, uno dei comparti più performanti del commercio mondiale. I dati ISTAT parlano di un saldo commerciale nel periodo gennaio-luglio che oltrepassa i 6,1 miliardi di euro, più di 360milioni di euro rispetto all’identico periodo dell’anno scorso. Nel 2016 il quadro occupazionale del settore italiano contava quasi 120.000 lavoratori, senza considerare tutto il capitale umano non compreso nelle classifiche. Sicuramente centrale per il ‘Belpaese’, il comparto del tessile e della moda vive – a livello globale – sulle spalle di un mondo sotterraneo fatto di sfruttamento, precarietà, violazione dei diritti umani e assenza di regolamentazione minima. Il problema è sistemico e non si salva nessuno, nemmeno le multinazionali, come quelle della manifattura di lusso che contribuisce con più del 5% PIL della penisola, che vedono nel ‘made in Italy’ il loro principale motivo di vanto. Il dossier del New York Times ‘Un viaggio nell’economia sommersa dell’Italia’ certifica come tramite la pratica del lavoro a domicilio e per colpa dell’assenza di un salario minimo nazionale – in Puglia come in altri luoghi – vi siano situazioni di forte sfruttamento, agevolate dal tasso di disoccupazione esistente.

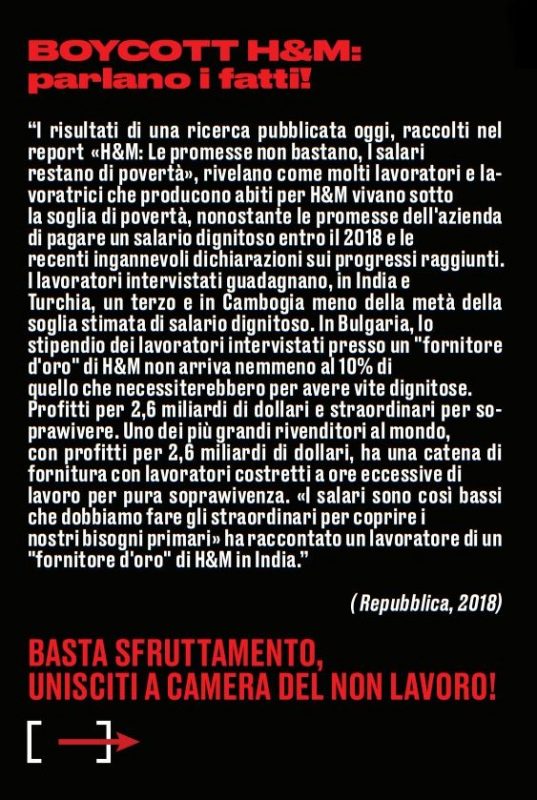

Milano, città d’avanguardia per narrazione, crocevia umano ed economico e capitale del ‘Big four’ cioè l’insieme dei quattro eventi più importanti del fashion week mondiale è diventata il palcoscenico stabile di molti dei marchi commerciali leader del settore. Vie e addirittura intere zone della metropoli si sono trasformate e sono diventate il campo di battaglia dove ingrossare i propri profitti, grazie a un processo metodologico che parte dalla produzione in paesi a basso reddito, con bassa sindacalizzazione e in Italia ad una progressiva liberalizzazione, dalla metà degli anni ’90 in poi attraverso le riforme del mercato del lavoro, dell’occupazione non standard che ha relegato ancor più all’isolamento chi vive ai margini. Tutto ciò a discapito di esistenze disciplinate da orari disumani e guadagni talmente bassi da vivere costantemente sotto la soglia di povertà. Infatti, il rapporto ‘Salari su misura’ di Clean Clothes Campaign, rete solidale che punta a modificare le condizioni di vita-lavoro nell’industria della moda globale, mostra come 20 marchi importanti del settore a 5 anni di distanza dalle dichiarazioni riguardanti una produzione sostenibile e da un’indagine simile non siano stati in grado di produrre prova alcuna di aver corrisposto ai propri dipendenti, fuori dal quartier generale, un salario vivibile. Posizionandosi – così – seguendo i criteri – nell’ultima categoria: la E, almeno per 19 di questi. Un dato ugualmente preoccupante dell’inchiesta mostra che solo 5 marchi utilizzano indicatori specifici per analizzare se i salari dei dipendenti sono vivibili. Solo Gucci ha potuto attestare di poter dare al 25% dei sui lavoratori un salario dignitoso, percentuale comunque misera che la posiziona nella categoria C.

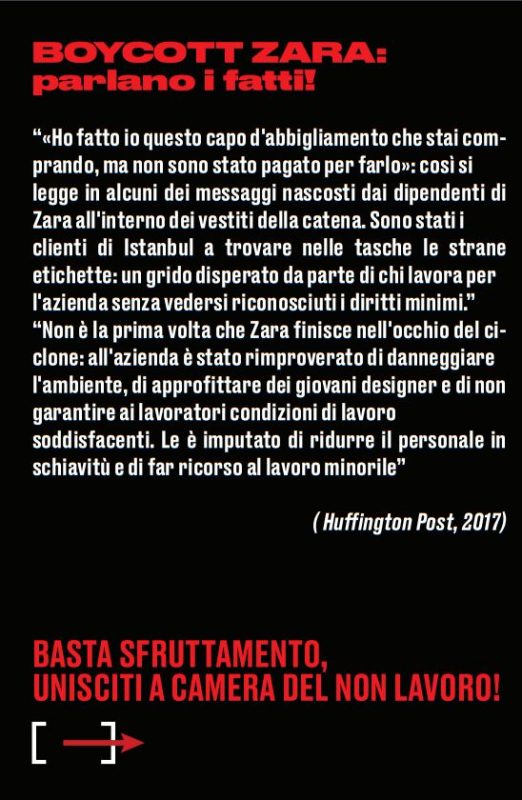

La situazione è evidentemente inaccettabile e deve essere posta sotto lente d’ingrandimento in tutti i piani. Camera del Non Lavoro con ‘Milano precaria – tour contro lo sfruttamento’ ha iniziato un percorso in tal senso, attraversando i principali luoghi del consumo metropolitano per mirare e colpire ‘al cuore’ dove la presenza è più densa e quindi la situazione più percepibile. Il percorso, non finalizzato specificatamente soltanto al tessile, nelle sue iniziative passate si scontrato con il modello di business legato alla manifattura andando a contestare 4 delle multinazionali citate su C.C.C: Inditex, Nike, Benetton e H&M.

Sono decine gli scandali che hanno riguardato queste quattro realtà, dalla strage che nel 2013 uccise 1129 persone di cui quasi 400 lavoratori del tessile a Dacca (Bangladesh) fino alle accuse di sfruttamento minorile nelle fabbriche di Buenos Aires, passando per le tonnellate di plastica che giornalmente produce la fast fashion. In questi anni, eppure, il governo italiano non si è sottratto dalla stipulazione di accordi con alcune delle suddette. Il famigerato accordo ‘Campioni dell’alternanza’ dell’ottobre 2016 ne è un esempio: un patto di durata triennale che regalava manodopera gratuita pari a 576 studenti e studentesse a Zara, considerata dall’allora ministro Stefania Giannini un modello virtuoso, da seguire nel campo del lavoro.

Affrontare il tema dei sistemi criminali esistenti nell’universo della produzione manifatturiera è necessario, non solo perché è uno dei segmenti produttivi dove la contraddizione captale- lavoro è più chiara, ma perché i sistemi coinvolgono milioni di persone in tutto il globo.

Le parole moda e sfruttamento sono sinonimi?

Simone Traù

Tag:

benetton brand fashion H&M lavoro marchi moda precarietà sfruttamento tessile zara