C’è stato un tempo

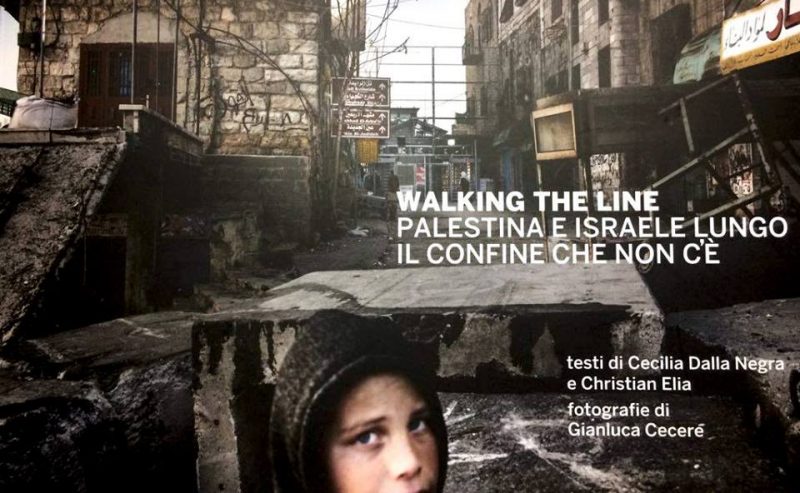

Walking the line. Palestina e Israele lungo il confine che non c’è.

C’è stato un tempo in cui. Questa è la frase che rimbomba tra le pagine di questo libro, echeggiando tra le fotografie che danno forma e volto a una storia che oggi sembra costituirsi solo di memorie, frammenti nelle vite e sulle bocche degli abitanti di una terra sempre più violata e divenuta ormai da troppo tempo teatro di ingiustizie, manovre di forza e fallimentari progetti di politica internazionale.

Ma questa terra, violata sì, frazionata, ferita è però anche sempre stata lì, testimone della storia, quella vera. Sembrerebbe essere stato questo il punto di partenza ideale che ha dato vita a Walking the line: al progetto, prima, e al libro, poi. Sì, perché la terra sempre è stata e sempre sarà, non importa quanto martoriata. E dunque, quale miglior modo di raccontare la storia di una terra, se non dando voce alla terra stessa?

Walking the line. Palestina e Israele lungo il confine che non c’è (Milieu, 2018) nasce infatti innanzitutto nella forma di un viaggio che, a più riprese e anche grazie al sostegno di una campagna di raccolta fondi dal basso, ha portato due giornalisti, Christian Elia e Cecilia Dalla Negra, e un fotografo, Gianluca Cecere, a percorrere quella “linea d’armistizio” tracciata nel 1949 al termine della Guerra Arabo-Israeliana. La cosiddetta Linea Verde, spazzata via con la Guerra dei Sei Giorni del 1967, un conflitto lampo che ha rimesso in discussione tutti gli equilibri stabiliti dall’Assemblea generale dell’ONU aprendo a un futuro fatto di guerra, di separazione, di rivendicazioni e di violenze.

Ed è attraverso la voce della terra che i nostri viaggiatori raccontano il “confine che non c’è”, e attraverso la sua immortale testimonianza portano alla luce le verità più umane di un’esistenza scandita dalla perenne dicotomia Noi/gli Altri, una dicotomia che non è soltanto culturale, ideale, ma profondamente e dolorosamente fisica, rappresentata da quel muro di cemento che impedisce, a una parte come all’altra, la vista dell’orizzonte. Quel muro che, come massimo sfregio, è stato fatto costruire a operai palestinesi sotto il ricatto della fame e della disoccupazione.

Queste verità assumono, nelle varie tappe del viaggio, la forma di semplici parole chiave, che meglio di qualsiasi analisi geopolitica riescono a descrivere una realtà che è stata troppo spesso distorta, polarizzata, strumentalizzata per questo o quel fine politico, molto più che religioso.

Innanzitutto, la memoria, quella tramandata di generazione in generazione, unica arma contrapponibile alle ruspe, al cemento e alle armi, perché ci si ricordi che il Canada Park, prima di essere la riserva naturale israeliana che è oggi, è stato la valle di Latron, assegnata dall’ONU nel 1949 al futuro Stato Palestinese. O che la città di Hebron, una volta, è stata anche Al-Khalil, nomi che, in ebraico come in arabo, significano amico.

Troviamo poi il simbolo, vessillo con il quale si giustificano le peggiori violenze. E quale simbolo è più potente della città sacra, Gerusalemme. “Ogni conflitto ha bisogno dei suoi simboli. […] Il mondo è preoccupato dallo status di Gerusalemme, dell’idea e del mito di Gerusalemme, ma la nostra esistenza a Gerusalemme, e la Gerusalemme delle nostre esistenze, non interessa a nessuno” (1).

Ancora, il concetto di ostaggio, perché il limite tra il resistere strenuamente e nonostante le peggiori privazioni e angherie nella propria città e l’esservi reclusi come topi in gabbia, costretti a chiedere un permesso per coltivare la propria terra o per andare a scuola, entrambe rimaste “dall’altra parte”, è davvero molto sottile.

E c’è il tradimento, quello degli Altri e quello del proprio stesso governo, corrotto fino al midollo, e ci sono l’attesa e l’indeterminatezza del non sapere quale futuro attenda i propri figli e i figli dei figli.

Ma c’è anche qualcos’altro che emerge dalle parole, dalle descrizioni di queste terre ormai familiari agli autori, ed è la sua radicale bellezza che resiste, nonostante tutto, attraverso la sua brezza marina che se ne frega del cemento, i suoi ulivi secolari con i cui frutti si producono olio e saponi, i suoi cespugli di timo e i suoi pomodori messi a seccare al sole a sfregio dei blindati israeliani.

E ci sono le persone. Nell’ultima parte del libro è a loro e alle loro storie che viene dato spazio. E nel farlo, gli autori fanno una scelta a mio avviso significativa nel dare la parola prima di tutti a un israeliano, Michel, testimone oculare nel 1967, dall’alto della collina su cui sorgeva il suo Kibbutz e dove era di pattuglia insieme al Rabbino, della fuga in massa delle popolazioni della valle del Latron.

“Dove vanno tutte queste persone?, chiese lui. Verso Ramallah, rispose il rabbino.

Un anno più tardi, compreso che ciò cui aveva assistito erano i risultati della pulizia etnica attuata dall’esercito israeliano che continuava a perpetuarsi, Michel è diventato un attivista per i diritti del popolo palestinese.

“Gli risuonano alla mente le parole del rabbino: Vanno a Ramallah. Gli risuona una domanda che allora non fece: Perché?”.

S_M

(1) Murid Al-Barghouthi, Ho visto Ramallah, Ilisso editore, Nuoro 2005.

Per maggiori info sul progetto: http://www.walkingtheline.it

Tag:

fotografia israele libro occupazione Palestina recensione walking the line