Sweet home Alabama? La guerra civile e le fratture che ancora tormentano l’America

“Excusatio non petita, accusatio manifesta” dicevano i latini.

E questo antico detto vale anche per noi quando, ancora prima di recensire la sua ultima fatica letteraria, confessiamo spudoratamente di essere tra le migliaia di accaniti seguaci di Alessandro Barbero. Lo storico mainstream (ma in senso buono, questa volta) che, oltre ad aver aiutato tanti e tante a superare indenni il primo lockdown con le sue lezioni online, ci sta anche simpatico per la schiettezza e la lucidità con cui più volte si è espresso contro il revisionismo storico imperante nei confronti della Resistenza. Non per caso infatti lo abbiamo citato in una recente recensione.

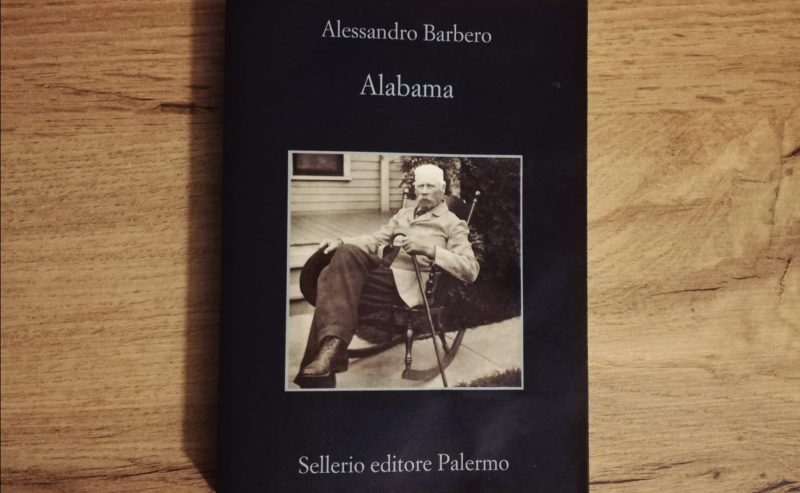

Nel giro di pochi mesi, Barbero ha piazzato un potente uno-due sul mercato letterario italiano. Se il suo Dante uscito l’ottobre scorso continua a vendere imperterrito, anche Alabama, recentemente uscito per Sellerio, sta ottenendo ottimi riscontri.

Con questo suo ultimo lavoro Barbero ritorna a uno dei suoi vecchi amori: il romanzo storico con cui nel 1996 ha vinto il Premio Strega: Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo, ambientato durante le guerre napoleoniche.

L’ambientazione in questo caso si sposta avanti nel tempo di circa sessant’anni e attraversa l’Oceano Atlantico e lo storico ci narra le vicende della Guerra civile americana, che tra il 1861 e il 1865 sconvolse il giovane Paese causando più di mezzo milione di morti ed estese devastazioni specie nel Sud. E le racconta dal punto di vista dei vinti, prendendoci per mano con il flusso di coscienza quasi ininterrotto di Dick Stanton, un centenario veterano confederato che parla, parla, parla…

Parla quasi ininterrottamente. Ma non sta vaneggiando. Egli infatti racconta le sue esperienze di guerra a una giovane studentessa originaria anch’essa del Sud, ma spostatasi al Nord per studiare al college, la quale ha rintracciato Stanton tra i pochi reduci sopravvissuti e vuole portarlo a raccontare un terribile massacro, un fatto di sangue quasi sconosciuto che lei vorrebbe inserire nella sua tesi. E prendendola alla larghissima, aprendo mille parentesi, raccontando decine di aneddoti con quella tipica parlata del Sud come la immaginiamo noi e che Barbero riesce a rendere magistralmente, il vecchio arriverà alla fine al punto.

Nel libro lo storico torinese ricostruisce con azzeccate pennellate il vecchio Sud schiavista e secessionista. Un Sud che ha sì perso la guerra, ma che è riuscito sia a costruire una retorica romantica di quella sconfitta e di quella società, sia a conservare e protrarre quasi intattamente la segregazione razziale per altri cento anni, tanto che si dovrà arrivare agli anni Sessanta perché il governo federale forzi la mano sui diritti civili. Una forzatura tutt’altro che indolore e che consegnerà mani e piedi ai repubblicani l’intero Sud (il cosiddetto “Solid South”) che era stato roccaforte democratica per decine e decine d’anni. Sì, perché anche questo può succedere. Fu il repubblicano Linclon ad abolire la schiavitù e furono i bianchi poveri del Sud (redneck o white trash che li si voglia chiamare) a essere per decenni la base fedelissima del Partito Democratico fino a Roosevelt e oltre. Una situazione impensabile e inimmaginabile penando agli States di oggi.

Dicevamo del pervasivo immaginario romantico legato alla sconfitta del Sud e alla sua società. Le tracce, nella cultura americana, sono onnipresenti: si va dal Birth of a Nation di Griffith del 1915 ai romanzi di Faulkner, da Via col vento al mitico Sweet home Alabama dei Lynyrd Skynyrd, che non a caso accompagnavano le loro performance con l’esposizione di un’enorme bandiera di guerra della Confederazione. E si arriva quasi ai giorni nostri con un telefilm come The Dukes of Hazzard memoria d’infanzia per chi è cresciuto negli anni Ottanta. Una serie ambientata, non a caso, in Georgia e dove i protagonisti, la tipica famiglia redneck, hanno un’auto (probabilmente la reale protagonista della serie) chiamata per l’appunto Generale Lee in onore del genio militare che guidò la Confederazione durante la guerra. Ricordiamo che, fino a pochi anni fa, le statue dedicate a Lee e ad altre figure significative del mondo sudista proliferavano indisturbate in tutti gli Stati del meridione, così come la bandiera di guerra dei confederati garriva tranquillamente in ogni ufficio pubblico fianco a fianco con quella a stelle e strisce. Solo negli ultimi anni, con l’esplosione del movimento Black Lives Metter e con la vera e propria insurrezione del 2020 dopo l’omicidio di George Floyd, questi simboli hanno iniziato a essere messi in discussione.

Il cuore della narrazione è proprio la battaglia di Chancellorsville, combattuta nel maggio del 1863 e in cui i dixies, in netta minoranza numerica, sconfissero gli yankees in quello che è considerato il capolavoro militare del Generale Lee. Una vittoria che però si rivelò in qualche modo fatale alla Confederazione, che sovrastimando la propria forza e presa da un’eccessivo ottimismo, cercò di marciare contro il Nord rimediando, nel luglio dello stesso anno, una sconfitta nella più celebre battaglia di Gettysburg, vero e proprio spartiacque della Guerra civile.

Quella descritta da Stanton è la società dei bianchi poveri. Grandi lavoratori, molto credenti e legati in modo stretto e clientelare ai pochi grandi piantatori e latifondisti in un rapporto di rassicurante paternalismo. Per questa fascia sociale, che poi costituì la carne da cannone della Confederazione, la schiavitù era qualcosa di scontato come il succedersi del giorno e della notte, presente anche nella Bibbia senza essere condannata. Ma più ancora di un razzismo dato per scontato, quella che emerge è l’eterna diffidenza e insofferenza del Sud, ma non solo, nei confronti di chiunque si permetta di “venire a casa mia a dirmi cosa devo fare e come devo vivere”. Ne consegue per sillogismo che “i neri sono di mia proprietà e il governo di Washington non deve ficcare il naso nei miei affari”. Questo spiega molto del successo di Trump, dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e del curioso fenomeno, diffusissimo al Sud, di un feroce nazionalismo accompagnato però da un profondo disprezzo verso lo Stato centrale.

Barbero riesce nell’intento, quasi certamente voluto, di farci empatizzare e renderci simpatiche queste canagliesche figure di dixies, che noi, dispregiativamente, potremmo liquidare col termine “bifolchi”. Ci racconta di un certo egualitarismo con i soldati che eleggevano i loro ufficiali, di uomini che si scaldano in un attimo e sempre pronti a fare a botte tra loro se non peggio, anche durante il pieno della battaglia. E, infine, ci racconta uno dei grandi trucchi dialettici del Sud (attraverso cui si minimizzava l’oscenità della schiavitù) secondo cui gli schiavi neri erano trattati meglio delle decine di migliaia di operai bianchi che lavoravano nelle fabbriche del Nord e che sbarcavano quotidianamente nei porti della East Coast fuggendo dall’Europa per cercare fortuna in America.

Si tratta di un libro, in conclusione, che ci aiuta a comprendere lo stato di crisi attuale della potenza egemone, con la nuova fragorosa esplosione di quelle contraddizioni che si accompagnano al mito fondante del “sogno americano” e che l’elezione alla presidenza del democratico Biden sembra, per il momento, aver rimesso in sordina.

Ancora una volta Barbero ci ha dimostrato quanto la storia possa essere attuale.

Tag:

alabama barbero confederazione dick stanton guerra civile americana guerra di secessione lincoln razzismo romanzo schiavitù Stati Uniti