Un ordine è al tramonto, ma ancora non si vede una nuova alba

Con l’avvicinarsi dell’autunno, riprendono le recensioni di MiM con l’analisi dell’interessante Ascesa e declino dell’ordine neoliberale di Gary Gerstle recentemente pubblicato da Neri Pozza.

Secondo lo storico americano autore del testo, due sono gli ordini politici che hanno retto gli Stati Uniti (e una parte del mondo) negli ultimi cento anni: l’ordine del New Deal (tra gli anni Trenta e Settanta) e l’ordine neoliberale (a partire dagli anni Ottanta). Ed entrami questi ordinamenti hanno avuto i loro momenti di nascita, sviluppo, affermazione, egemonia e crisi.

La crisi del 1929, con le sue conseguenze sociali drammatiche, spinse il governo americano a imporre un nuovo compromesso tra capitale e lavoro; un compromesso cui il capitale si oppose per lungo tempo e duramente, sino alla capitolazione con lo sciopero della General Motors del 1936-37. Il New Deal, oltre a un forte interventismo dello Stato federale e a livelli di spesa pubblica molto elevati, fu caratterizzato anche da altissimi livelli di tassazione per i ricchi (fino al 91%), il che garantì un gigantesco processo di redistribuzione della ricchezza.

Va poi ricordato che l’elemento fondamentale che favorì il compromesso di classe in Occidente e la successiva evoluzione di un sistema di welfare fu l’esistenza/minaccia del comunismo. Negli USA, come in tutto l’Occidente più in generale, i lavoratori ebbero tanto più potere contrattuale quanto più forte appariva la minaccia comunista: non è infatti un caso che l’apogeo del Welfare State americano abbia combaciato con l’apice della Guerra Fredda.

Se il New Deal fu strutturato dai democratici sotto la presidenza Roosevelt e fatto poi proprio da Eisenhower, che traghettò i repubblicani in quel campo, un processo simile a parti invertite si ebbe decenni dopo con il repubblicano Reagan e il democratico Clinton per quanto riguarda l’affermarsi dell’ordine neoliberale. Tornando agli anni Cinquanta, la Guerra Fredda, con la sua necessità di gigantesche spese militari e di tener ben saldo il benessere della società americana, fece sì che una figura di prestigio come Eisenhower (ex comandante delle forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale) finisse per abbracciare (e con lui i repubblicani) il New Deal. Garantire beni di consumo all’americano medio durante la Guerra Fredda era un obiettivo politico e propagandistico troppo importante per lasciarlo nelle mani del “libero mercato”.

Negli anni Sessanta iniziarono i primi evidenti scricchiolii dell’ordine egemonico che aveva regnato per trent’anni. La segregazione razziale comprometteva pesantemente l’immagine degli USA a livello internazionale e tale consapevolezza era ben presente nelle élite che governavano gli States. In aggiunta a ciò, a premere per un cambiamento vi fu l’esplosione dei movimenti sociali. Il Presidente Johnson, un texano del campo democratico, fu costretto a varare una grossa legislazione sui diritti civili, ben consapevole che avrebbe perso il Sud azzoppando per sempre la coalizione del New Deal. Si impose poi l’obbligo di combattere in Vietnam una guerra assolutamente poco importante per gli interessi americani per non mostrarsi deboli di fronte al comunismo: una guerra divenuta molto impopolare, che portò allo sviluppo di movimenti d’opposizione mai visti nella storia di un Paese abituato a una ferrea tradizione patriottica e nazionalista.

Se fosse stato solo per le tensioni razziali e per la guerra, forse la coalizione del New Deal avrebbe potuto reggere; ma l’ultima grande bastonata fu data dalla crisi economica. Gli USA, per motivi geopolitici, avevano favorito la ripresa economica di Europa e Giappone, ma questi divennero in breve tempo concorrenti accaniti delle imprese americane. In aggiunta a ciò, le imprese iniziarono a spostare produzioni all’estero, prima lentamente e poi sempre più velocemente. Le corporation multinazionali iniziavano a prosperare, mentre il Paese iniziava a soffrire. Lo sviluppo impetuoso di quei decenni era stato garantito da un folle consumo petrolifero e dalla dipendenza dai Paesi del Golfo, ma la bolla esplose nel 1973 con la guerra arabo-israeliana del Kippur. Qui, a fronte del sostegno incondizionato dell’Occidente a Israele, l’Opec tagliò la produzione di greggio. Fu la fine della politica del petrolio a basso costo. L’aumento del costo della materia prima e del prezzo della benzina mise in crisi la mastodontica industria dell’auto americana. La progressiva crisi della manifattura ebbe drammatiche conseguenze sociali, con l’impennata di inflazione e disoccupazione.

Il liberalismo attendeva da tempo una congiuntura così favorevole: tornò in campo assolutamente preparato e motivato per attuare la sua controrivoluzione. Il ritorno del liberalismo nasceva da lontano. Non aveva nulla di spontaneo, ma derivava da una lunghissimo lavorio politico e intellettuale. Si possono individuare come momenti fondativi il colloquio Lippman, nel 1938, e il convegno di Mont Pelerin del 1947, in pieno trionfo del New Deal. Gli ideologi del neoliberalismo Lippman, Hayek, von Mies e Friedman gettarono allora alcune fondamenta che si sarebbero rivelate irrinunciabili:

– introdurre il tema del libero mercato nelle normative sulla proprietà privata con un forte appoggio dello Stato;

– estendere i principi di mercato a ogni aspetto della vita (il famigerato capitale umano…);

– porre l’enfasi sul tema della libertà individuale.

Il vero pioniere politico di questa rinata ideologia negli Stati Uniti è la figura di Barry Goldwater, che pur perdendo rovinosamente le elezioni presidenziali del 1964 lanciò dei semi che sarebbero germogliati rigogliosamente qualche anno dopo. Fu la crisi degli anni ’70 la vera rampa di lancio verso la conquista del potere. Uno dei cavalli da battaglia propagandistici dei neoliberali fu lo sventolare di continuo un presunto rischio di instaurazione del socialismo: qualsiasi minima regolamentazione della vita economica avrebbe portato inevitabilmente a una perdita di libertà (!). Si sviluppò inoltre una vera e propria controffensiva, nella quale un ruolo fondamentale lo giocarono la marea di soldi utilizzati per fare lobby e il proliferare di think tank capaci di diffondere il verbo neoliberale in ogni dove.

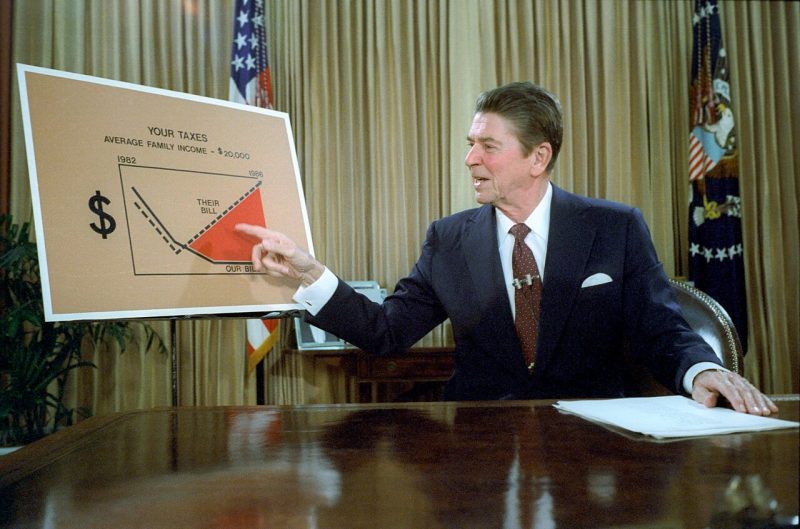

Il politico che si dimostrò in grado di tenere insieme le spinte contraddittorie che convivevano nel neoliberalismo fu Ronald Reagan, presidente di grandissima popolarità che si trovò a mettere in campo una svolta storica alla stregua di Roosevelt.

Sotto la presidenza Reagan furono poste le basi di una politica che sarebbe rimasta egemone per decenni, i cui pilastri furono:

– indebolimento progressivo dei sindacati (con la simbolica vertenza degli assistenti di volo del 1981);

– detassazione dei ricchi;

-interpretazione originalista della Costituzione americana con il progressivo smantellamento del potere dello Stato federale.

Negli anni Ottanta a questi tre punti si aggiunsero anche la crescita spropositata del complesso militar-industriale in funzione antisovietica e l’aumento esponenziale del livello di carcerazione di massa, soprattutto tra le minoranze etniche.

I democratici, pur con notevoli scontri interni, già dagli anni ’80 iniziarono a riposizionarsi.

Il suicidio dell’Unione Sovietica lasciò briglia sciolta al capitale. Il compromesso capitale-lavoro che aveva retto il New Deal non era più necessario. Gli animal spirits del capitalismo erano di nuovo liberi. Il crollo del comunismo tolse qualsiasi freno al trionfo dell’ordine neoliberale, che vide il suo periodo d’oro tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Ne derivò una progressiva stagnazione dei salari, con una crescita continua e inarrestabile delle diseguaglianze economiche. Anche solo immaginare un sistema alternativo divenne impossibile. Si reimpose l‘idea dogmatica e quasi religiosa che il mercato si autoregoli. Dilagarono le battaglie identitarie (donne, migranti, omosessuali): importantissime, ma comunque compatibili col trionfo del capitale.

Dopo il crollo dell’URSS, i repubblicani si erano aspettati di diventare gli unici beneficiari del trionfo neoliberale. Fu invece un outsider democratico, Bill Clinton, a diventare negli anni Novanta il portabandiera di questo trionfo. Quest’ultimo si appropriò da sinistra delle idee promosse dagli ideologi neoliberali negli anni Ottanta e le rese più suadenti e in questo fu aiutato dal trionfo a tutto tondo dell’informatica. La parola d’ordine divenne deregolamentazione, prima nelle telecomunicazioni, poi nella finanza.

Qualche osservatore attento fece notare che, senza controlli e freni, gli Stati Uniti avrebbero visto ripetersi la stessa dinamica di fine Ottocento, quando i pionieri delle innovazioni industriali, da innovatori, si erano trasformati in monopolisti e padroni del vapore.

Ci avviciniamo così ai giorni nostri. Con le contestate elezioni del 2000 era giunto alla presidenza il repubblicano George Bush jr che, nel giro di meno di un anno, si era trovato a fronteggiare i terribili attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. La risposta era stata la cosiddetta War on Terror, con le sciagurate invasioni di Afghanistan e Iraq e l’idea di “esportare la democrazia” a suon di bombe. Più che su progetti sostenuti da una solida cultura politica, il percorso di Nation building dei due Paesi invasi era stato affidato alle doti salvifiche del mercato, fallendo miseramente. Anche l’idea di rendere tutti gli americani (e soprattutto le minoranze) proprietari di case con una politica di mutui facili era fallita drammaticamente. La crisi dei mutui subprime aveva causato un vero e proprio effetto domino in un mondo finanziario ormai totalmente privo di controlli e aveva dato il via alla terribile crisi economica del 2008. Qui il tanto vituperato Stato era tornato protagonista per salvare, con i soldi dei contribuenti, il sistema bancario-finanziario dal collasso.

La crisi avrebbe riportato in sella i democratici e nel 2008 Barack Obama avrebbe ottenuto la presidenza. Il neoeletto, però, per troppa cautela non si sarebbe dimostrato capace di allontanarsi definitivamente dal sentiero del neoliberalismo, fallendo nel destinare i fondi federali al sostegno della classe media.

Da lì in poi si assiste a un succedersi di fatti sempre più rapido: il rimettersi in moto dei movimenti radicali di destra e sinistra, con i relativi scontri e numerose rivolte, la vittoria di Trump alle elezioni del 2016, il processo di reindustrializzazione degli States guidato da un redivivo Stato centrale, il più ingente pacchetto di aiuti economici alle famiglie nella storia americana varato in tempo di Covid, le contestatissime elezioni del 2020, l’assalto a Capital Hill, l’interesse sempre maggiore di una parte della società americana per la visione socialista, parola fino a qualche anno fa impronunciabile.

L’autore da già per concluso il ciclo politico neoliberale. Noi non siamo così ottimisti. Se è vero che all’interno di ampissime fasce della società, tanto a destra quanto a sinistra e in Europa come negli Stati Uniti, il neoliberalismo è totalmente screditato, le leve del potere sono ancora saldamente nelle mani dei pasdaran di questa ideologia e la lugubre frase “Ce lo dicono i mercati” continua a risuonare come se nulla fosse. Il declino dell’apparato di potere neoliberale è ancora lungo e, come ci sta dimostrando il riproporsi dell’ideologia di guerra, non sarà indolore. Soprattutto per i più deboli.

Tag:

capitale comunismo crisi deregolamentazione economia finanza lavoratori lavoro liberalismo libero mercato neoliberalismo new deal privatizzazioni recensione salari sindacati Stati Uniti stato tassazione welfare